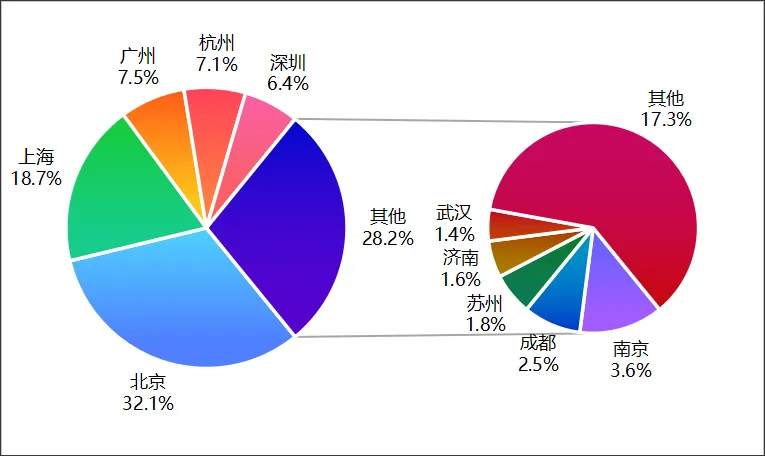

截至2025年上半年,我国大模型备案总量达439款,覆盖全国47个城市,呈现“金字塔型”分布格局,头部城市引领发展,区域协同效应逐步显现。

一、总体情况

(一)规模与增速

备案总量439款,较2024年同期197款比增长约123%,反映AI产业化进程加速。

头部集中化:前5城(北京、上海、广州、杭州、深圳)合计占比71.8%,前10城占比82.7%,产业资源高度集聚。除前10城外,其余39城仅124款,占比28.2%,但城市数量占比近80%,显示备案需求已下沉到二三线及资源型城市。

图:截至2025年上半年我国生成式人工智能服务已备案数量城市分布

数据来源:深圳市人工智能产业协会研究部整理

(二)区域渗透率

长三角(沪杭苏宁合等)合计占比33.9%,珠三角(广深珠莞等)占比15.0%,京津冀(京津石唐等)占比35.3%,三大城市群占总量超80%(84.2%)。

中西部地区(成都、重庆、武汉、西安等)合计占比仅5%左右,但贵阳、昆明等城市开始突破。

京津冀:北京+天津+张家口+唐山+保定+沧州=152款,占全国34.6%,形成“北京研发—环京算力—津冀落地”的梯度格局。

长三角:上海+杭州+南京+苏州+无锡+合肥+嘉兴+湖州+宁波+宿迁+芜湖=154款,占全国35.1%,成为全国密度最高的“大模型集群”。

珠三角:广州+深圳+东莞+珠海+佛山=66款,占全国15.0%,以“硬件+跨境场景”差异化竞争。

•成渝:成都+重庆=15款,依托西部算力枢纽与国家新一代人工智能创新发展试验区。

•华中:武汉+长沙=11款,科教资源+中部数据要素市场。

•东北/西北:哈尔滨、沈阳、大连、西安、银川等主要围绕老工业基地转型和“东数西算”冷数据等场景。

二、城市分布特征

(一)梯队化格局显著

1.超一线(>80款)

北京(141款,32.1%):以通用大模型和垂直应用大模型为主导,国家级AI创新平台+央企赋能,覆盖互联网、电信、教育、政务、金融、科研等全领域。央企、部委、顶尖高校及头部创业公司聚集地,政策、数据、算力、场景“四位一体”优势显著。

上海(82款,18.7%):国际化开放生态,聚焦游戏、金融、传媒等大模型和跨境数据应用。凭借浦东数据交易所、国际数字之都定位,在金融、制造、医疗垂类模型领先。

2.一线(25-40款)

广深杭3城合计占比21.0%,其中:

广州33款(7.5%)强在传统企业转型AI,大部分备案企业成立时间超过10年,在数字智能、网络、商贸AI等领域有优势,备案代表企业包括网易、树根互联、云从科技、佳都科技等;

杭州31款(7.1%)依托互联网云计算巨头,尤其是阿里系是核心力量,阿里系备案的企业包括达摩院、淘宝、菜鸟物流、蚂蚁金服、钉钉等,整体上偏软基础领域。阿里系生态+直播电商场景,中小模型创业活跃。

深圳28款(6.4%),硬件+机器人+金融科技,备案模型偏向“端侧小模型”与B2B解决方案。

3.准一线(10-20款)

南京16款:依托紫金山实验室、软件谷,政企联合模型突出;

成都11款:国家超算中心+游戏文创场景,带动文旅、游戏垂类模型。

4.区域中心(5–9款)

天津、武汉、长沙、苏州、济南五城共31款,平均6.2款/城,体现“省会/计划单列市+算力节点”双重优势。

5.特色城市(2–4款)

贵阳、青岛、重庆、合肥、厦门、郑州、无锡等13城:围绕“东数西算”节点、特色产业(如贵阳政务云、青岛海洋大模型、厦门影视AIGC)形成单点突破。

6.长尾城市(1款)

张家口(紧邻北京算力溢出)、芜湖(东数西算长三角枢纽)、三亚(旅游大模型)、绵阳(中国科技城)、玉溪(烟草+文旅)等24城:多为地方政府与央企/云厂商共建的“场景试点”项目,具有示范性质。

(二)区域发展亮点

京津冀:北京虹吸效应明显,但天津(1.1%)、石家庄(0.7%)在工业AI领域补位。

长三角:上海为枢纽,杭州(7.1%)、苏州(1.8%)、南京(3.6%)形成技术外溢走廊。

中西部:

成都(2.5%)领跑西部,聚焦文化娱乐、教育、智能体等领域;

贵阳(0.9%)凭借数据中心优势吸引算法企业落户,备案的企业包括华为云计算、贵阳朗玛信息等。

(三)其他城市

厦门、无锡、郑州、石家庄、唐山、昆明等城市备案数量达3个(0.7%),整体上也属于国内积极基础雄厚或省会城市、东莞、福州、珠海、哈尔滨、太原、西安、南宁等城市备案数量为2个(0.5%)。